就労ビザが不許可になってしまった場合の「再申請方法」について解説

就労ビザを申請して、要件に合致しないと「不許可通知」が届きます。

不許可になってしまったとしても、1度だけ申請を出した入管に直接行くことで不許可理由を教えてもらえます。

その不許可理由を改善できるようであれば、「すぐにでも再申請が可能」です。

この記事では、「不許可理由を聞く際のポイント」と「再申請においての注意事項」について解説していきます。

就労ビザの不許可通知とは?

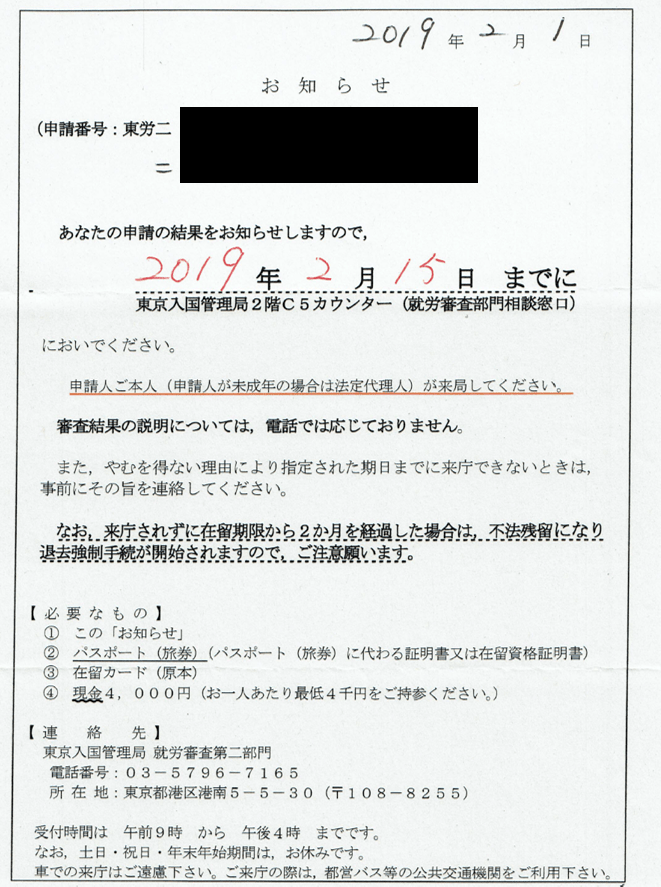

就労ビザの審査が終わると、入管より通知が「郵送」で届きます。

入管からの通知には、「許可です」「不許可です」と記載されていない通知もあるため、判断が難しいところがありますが、「ハガキ」なのか「紙」で届いたかによって結果判断ができます。

「変更」および「更新」申請の場合

- 許可の場合:ハガキが来て「4,000円の収入印紙」のところにチェックが入っている

- 不許可の場合:A4の紙で「結果を通知しますので入管まで来てください」という通知

ただ、稀に在留期限が迫っている場合にはハガキで不許可通知がくる場合もございます。

不許可の場合は、上記のようなA4サイズの紙で送られてくることが多いです。

基本的には、この紙に「不許可です」という記載がなく、「結果をお伝えしますので、申請人ご本人が来局してください。」と記載されています。

この書き方は、残念ながら99%不許可の結果となります。

なお、この不許可通知は、外国人本人が日本にいる場合にくるもので、不許可理由を聞きに行けるのは、「外国人本人のみ」になります。

代理で会社の社長が行くというのはできず、外国人本人と一緒に行き一緒に不許可理由を一緒に聞くことはできます。

※ただし不許可理由は、原則外国人本人にのみ説明するものになるので、入管職員に一緒に不許可理由を聞きたいと伝える必要があります。

※申請を取り次いだ行政書士が同席することは可能です。

取り次いでいない申請であっても外国人本人の同意があれば同席も可能です。

海外から呼び寄せる申請(認定証明書交付申請)の場合

外国人本人が海外に住んでいて、海外から日本に呼び寄せる申請(認定証明書交付申請)の場合は、不許可通知書に、「不許可」と明記されていることが多いです。

海外から日本に呼び寄せる申請の場合は、申請を出した法定代理人の方が単独で不許可理由を入管に聞きに行くことが可能です。

※申請を取り次いだ行政書士が同席することは可能です。

取り次いでいない申請であっても外国人本人の同意があれば同席も可能です。

不許可理由を聞く際のポイントとは?

就労ビザの不許可理由は、「申請を出した入管にて1度のみ聞くことが可能」です。

不許可理由は、電話では教えてもらえず、「直接入管に聞きに行く」必要があります。

また不許可理由は、1度しか教えてもらえないため、メモを取りながら聞かないと、再申請の際に改善しないといけないポイントがわからなくなってしまう可能性があります。

不許可の理由を聞く際のポイント

- メモを取りながら聞く

- 他に不許可理由がないか聞く

- 再申請は可能かどうか聞く

メモを取りながら聞く

不許可理由の説明の際に、録音することは禁止されています。

そのため、必ずメモを取りながら聞くようにしてください。

説明官は専門用語を使用することも多いですが、わからない場合は素直に「どういった意味ですか?」と聞き返すするように心がけてください。

他に不許可理由がないか聞く

入管の説明官によっては、不許可理由の説明が雑であることがあります。

もちろんすごく細かく話をしてくれる人もいますが、正直人によって変わってきます。

そして「不許可理由が複数ある」場合、すべて説明されずに途中で終わってしまう場合もあります。

また外国人本人が日本にいる場合は、外国人本人が必ず不許可理由の説明に行く必要がありますが、「説明は日本語」で行われます。

そのため日本語が流暢でない場合は、「不許可理由を理解できない」ことや「すべて説明してもらえない」こともあります。

理解できないことは必ず聞き直す

不許可理由の説明の最後には、不許可理由の説明を受けた旨のサインをさせられます。

もう一度、不許可理由を聞きたくても、説明をしたサインがあるため不許可理由は1度しか教えてくれません。

そうなってしまうと再申請をする場合、不許可理由を予測しながらリカバリーしていかなくてはいけなくなってしまいます。

そのため説明がわからない場合は、「わかるまで質問をする」か、外国人本人が日本語に自信がない場合は「通訳者」か「行政書士」と一緒に行くこと」をおすすめいたします。

※原則として不許可理由は個人情報にあたりますので、申請に全く関係ない人は同行したとしても一緒に理由が聞けない可能性もあります。

再申請は可能かどうか聞く

再申請は可能かどうか聞くことによって、入管の温度感を探ることができます。

不許可理由によっては、日本にいながら再申請ではなく、一度帰国して海外から呼び寄せる申請(認定証明書交付申請)を求められる場合もあります。

再申請方法と提出書類の流用について

不許可になってしまっても「不許可の理由に応じて再申請することは可能」です。

「不許可から再申請まで待機期間等はありません」ので、当日でも翌日でも不許可理由を改善できるようであれば、すぐに申請することは可能です。

不許可理由を改善してから再申請をする

不許可理由の内容が確実に解決できた後に、再申請をしてください。

不許可理由としてよくある例は後述させていただきますが、「外国人が行う仕事内容」に問題がある場合は多いです。

仕事内容が現場労働であったりすると就労ビザの取得はできませんので、「仕事内容を変えるか」「違う会社に就職し直す」かの二択になります。

仕事内容が不許可理由だった場合、「申請時だけ許可が取れる内容で申請する」と言ったことは虚偽申請になり、3年以下の懲役・禁固若しくは300円以下の罰金又はそれらが併科されることになるので絶対にしないでください。

申請書類は前回の流用できる書類もある

就労ビザの再申請をする場合は、「原則は必要書類をすべて提出しなおし」になります。

不許可理由の部分だけの書類を再提出するのではなく、申請書含めてすべて新しいものを提出する必要があります。

ただし前回提出した書類を流用(使いまわす)ことができる書類もあります。

再申請時に流用できる書類

- 登記簿謄本

- 決算書

- 法定調書合計表

- 雇用契約書

- 外国人本人の学歴書類

登記簿謄本

登記簿謄本は、再申請する日を基準として、前回提出している登記簿謄本の発行日が3か月以内の場合には流用が可能です。

(例:再申請日が4月1日、前回提出した登記簿謄本の発行日は1月15日の場合には3か月以内なので流用可能)

再申請日が、前回提出した登記簿謄本の発行日から3か月以上経っている場合は、登記簿謄本を再取得し、再提出しないといけません。

雇用契約書

雇用契約書のコピーも流用可能ですが、不許可理由が「仕事内容」「給与額」などの場合には、雇用契約書の内容も変わってくるため、流用はできません。

雇用契約書の内容が変わる場合は、新しく雇用契約書を締結したもののコピーを提出するようにしてください。

流用をする場合は、「願出書」を作成する

流用する場合は、別途自身で「願出書」を作成します。

願出書には、「前回申請日」「前回申請番号」「流用したい書類名」「申請種別(変更申請など)を記載のうえ提出する必要があります。

再申請時の注意事項

不許可になると、外国人が今持っているビザの在留期限が切れていると、「出国準備のビザ」がもらえます。

出国準備は「30日」と「31日」の2種類があり、意味合いが変わってきます。

※出国準備とは、期限内に母国に帰るように準備するために与えられるビザです。

出国準備(今持っているビザの期限が過ぎている場合)

不許可になったタイミングで今持っている「ビザの期限が過ぎている場合」は、出国準備(特定活動)がもらえます。

この出国準備には30日と31日という2種類あり、たった1日の違いではありますが、この差はとても大きいです。

出国準備の日数の意味

31日:「再申請で許可になる可能性があります」という意思表示

30日:「再申請しても難しいので一度帰国してください」という意思表示

※30日と31日の出国準備は、地方入管の場合は区別しない場合もあります。

例えば、留学生がオーバーワークを理由として不許可になった場合は、必ず30日となります。

30日の出国準備になってしまった場合は、一度国に帰国して認定申請をして再度日本に呼び寄せる手続きをする必要があります。

外国人の中には一度帰国すると日本に一生戻って来られないという噂もありますが、就労ビザの要件に問題がなければ、一度帰国したとしても日本に戻ってくることは可能です

就労ビザの要件が合致しない場合は、日本に戻ってこれなかったりする場合もあるので、帰国する前に専門家に相談して準備をしておくことをおすすめいたします。

不許可だが、まだ今のビザ期限が残っている場合

不許可になってしまっても「今持っているビザの期限が残っている場合」は、「そのビザは引き続き有効」に使用できます。

ただし、留学生で卒業はしてしまったがまだビザが残っている場合などは、他のビザ(就職活動など)に変更することをおすすめいたします。

ビザは在留期限まで日本にいることは可能ですが、今持っているビザの内容の活動を行わなくなってから3ヶ月が経過すると取消対象期間となり、実際は取り消されることはほとんどないですが、この期間が長くなればなるほど次回のビザ申請時に不利になります。

不許可理由で多い事例を紹介

就労ビザの申請で多い不許可理由をご紹介していきます。

現場労働の疑いがある

一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の場合、単純労働での就労はできません。

よくある話として、申請内容は「翻訳通訳」として申請を指せば許可になるという話もありますが、入管の審査では「業務量」も審査しています。

本当に「翻訳通訳」の仕事をするとしても、それが全体の仕事の1割・2割程度であればそれは翻訳通訳の仕事とは認められません。

そのほかの時間に、現場労働しているのであれば、それは現場労働の仕事となります。

仕事内容の審査の見方

- 「翻訳通訳」をさせると申請したとしても、実際に翻訳通訳が発生する業務が少なく、余った時間で単純労働をさせる可能性がある

- 「翻訳通訳」をさせるという申請だが、勤務地が工場や現場の住所になっている

給与額が日本人と同等レベルではない

外国人を雇用する場合は、「同ポジションで日本人を雇用する場合と同じ給与額」であることが必要です。

「外国人ということを理由として給与額を下げてはいけない」というルールがあります。

給与額の審査において注意が必要なのが、過去出していたネット求人の求人票が残っている場合です。

給与額が適正かどうか審査方法

- 同ポジションのネット求人があるが、申請している外国人の給与よりも高い

- 以前申請した外国人の時と、明らかに給与額が違う

何かしら理由があって給与額が違う場合は、別途理由書でその理由を説明するようにしてください。

何も説明がないと、最悪の場合不許可となってしまいます。

在留状況の不良

外国人が「今のビザの種類の活動をしていなかったり」「ルールを守れていなかった場合」は、そのことを理由に不許可になるケースがあります。

在留不良と判断されてしまうケース

- 留学生が「オーバーワーク」をしており、そのことが入管に判明した場合

- 留学生であるが、「学校を退学」しておりアルバイトのみしていた

- 就労ビザを持っていたが、長期間(1年間など)働いていなかった期間がある場合

外国人は何か今のビザで変更事由が生じた場合は、「届出」を入管に提出するという義務があります。

この届出を行わずに、上記のような違反があると審査で重く判断されてしまいます。

届出はオンラインからも可能です。

提出書類に疑義がある

提出した書類の内容に矛盾があったり、過去に提出した書類の内容と相違がある場合は、疑義があると判断されます。

入管には外国人が過去のすべての申請において提出している書類のデータが残っているため、「過去提出した学歴の内容が変わっている」など、変わるはずがない項目が変わっていると不許可になります。

提出書類に疑義があるとなる場合

- 雇用契約書の「勤務場所が工場の住所」になっている

- 前回提出した「外国人本人の学歴」と今回提出した学歴について相違がある

入管に一度虚偽の疑いがあると判断されてしまうとそれを払しょくすることはかなり難しくなりますので、提出書類には注意をしてください。

雇用契約書の勤務場所が向上の住所になっている

申請書類では、「オフィスワークの仕事をします」と記載していても、雇用契約書の勤務場所が工場になっていると、「本当は工場で現場労働するのではないか」と疑われます。

工場内にオフィスがある場合は、その旨を説明し疑いをかけられないようにしましょう。

前回提出した「外国人本人の学歴」と今回提出した学歴が違う

過去の学歴が変わることは考えずらいので、過去入管に提出していた書類に記載があった学歴と、今回提出した学歴に相違があると、どちらかが虚偽という判断になります。

たとえ今回提出した学歴が真実だとしても、前回の申請が虚偽だったことになります。

そうなると該当する外国人の申請書類は、すべて虚偽の疑いがあると判断されてしまうので、もし何か事情がある場合は、説明書類を提出してください。

学歴が認められない

一般的な就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」では外国人の学歴を求めています。

求められている学歴

- 大学を卒業したが、「学士の称号」が卒業証明書に記載されていない

- 卒業証明書の表記に疑義がある

大学を卒業したが、「学士の称号」がない

就労ビザの要件では、大学を卒業のみが要件ではなく、「大学を卒業し学士の称号を取得している」ことが必要になります。

「学士の称号」はすべての大学でもらえるものではなく、大学と言う名前の学校でも学士をもらえない大学もあります。

「学士」がもらえないのであれば、それは入管が提起している「学歴要件に該当しない」可能性が高くなります。

「技術・人文知識・国際業務」の細かな要件はこちらから確認できます。

卒業証明書の表記に疑義がある

海外の学校だと、稀に「卒業証明書に貼られるシールがいつもと違う」や、「記載内容が間違っている」などといったことが発生します。

本当に大学を卒業していたとしても、学校発行の書類の内容が間違っている場合もあるので、書類取得後に必ず確認をするようにしてください。