技術・人文知識・国際業務ビザの内容と審査基準について

「日本の就労ビザはどう取得するの?」というご質問をよくいただきます。

日本の就労ビザは、大きく分けると「学歴」「職務内容」の2つの要件があります。

また就労ビザとは通称名となり、日本の就労ビザは全部で19種類あります。

その中で一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」と言い、今回はこの就労ビザについて解説していきます。

目次

日本の就労ビザはどんな制度?

「就労ビザ」とは通称名であり、正式名称ではありません。

日本の就労ビザは全部で19種類あり、行う仕事内容によって取得する就労ビザが変わってきます。

その中で、ほとんどの外国人が取得する一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれています。(略して、技人国と呼びます)

技術・人文知識・国際業務の就労ビザに当てはまる職種は、「エンジニア(理工系技術者、IT技術者)」「外国語教師」「通訳翻訳者」「デザイナー」などのホワイトカラーの仕事になります。

技術・人文知識・国際業務の定義

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本国内の企業との契約に基づいて行う、理学,工学(エンジニア等)その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(マーケティング・営業・経理等)又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(通訳翻訳・デザイナー・広報など)のことを指します。

技術とは

技術・人文知識・国際業務の就労ビザの「技術」とは、エンジニアのことを指します。

簡単に言うと、「システムエンジニア」「機械工学エンジニア」などの仕事をする場合に該当します。

人文知識とは

人文知識とは、大学等で文系科(経済学部・経営学部・言語学・社会学・文学など)の科目を専攻して、その知識を活かして行う仕事をする場合に該当します。

人文知識の場合の具体的な業務内容は、「営業職」「経理」「企画」「設計」などの事務職などが該当します。

国際業務とは

国際業務とは、「外国人の特有の思考や感受性」が活かせる仕事をする場合に該当します。

具体的な業務内容は、「語学教師」「翻訳通訳者」「広報・宣伝」「海外取引業務」「デザイナー」などになります。

技術・人文知識・国際業務の審査ポイント

このビザは原則として「単純労働(現場労働)を禁止」しており、外国人本人には学歴が求められ、実際に行う業務内容にも制限があります。

単純労働(現場労働)の就労ビザを知りたい方はこちらから確認できます。

技術・人文知識・国際業務の取得ポイントは下記になります。

技術・人文知識・国際業務の就労ビザの取得要件

- 外国人の要件

・学歴(外国人本人のもの) - 企業側の要件

・職務内容(実際に外国人が行う仕事内容)

・給与額(実際に支払う金額)

・会社の安定性(債務超過の場合は注意)

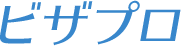

外国人の学歴についてですが、「大学」または「専門学校」卒業なのかで、審査の厳しさが大きく変わってきます。

外国人の学歴について(大学卒業の場合)

基本的には「大学を卒業」して「学士」の称号を持っている必要があります。

卒業している大学は、「日本の大学」でも「海外の大学」でもOKです。

※短期大学も、「短期大学士」の称号がもらえる学校であれば対象となります。

この学歴は今通っている学校でなくても、過去の学歴でも証明できれば大丈夫です。

例:現在日本語学校に通っている方でも、海外で大学を卒業していればOK

大学卒業の場合の審査基準

大学を卒業し、「学士」を取得している外国人の場合には、日本で行う仕事内容について緩やかに審査してもらえます。

「緩やかに審査」という基準ですが、基本的には人文知識の場合は、「経済学部卒業=営業職または経理」と言った審査基準がありますが、大学を卒業している場合は、経済学部卒業でも技術・人文知識・国際業務の仕事内容の範囲内であれば、どのような仕事内容でも許可される可能性が高いです。(経済学部卒業でエンジニア職に就くなども可能性高いです)

外国人の学歴について(専門学校の場合)

大学を卒業していない場合でも、「日本の専門学校」を卒業し「専門士」の称号を取得している場合も学歴要件はクリアできます。

「海外の専門学校」「職業訓練校」「日本語学校」などは入管の審査においては対象外となってしまいます。

日本の専門学校を卒業の場合の審査基準

日本の専門学校を卒業している場合は、「専門学校で学んだ科目」と「実際に行う仕事内容」の関連性を細かく審査されます。

「学んだ科目と仕事内容の関連性」を細かく審査するとは、日本の専門学校で学んだこと以外の仕事はできないという意味になります。

たとえば「ITの専門学校」を卒業した方が、「翻訳通訳」の仕事をすることはできません。

翻訳通訳の仕事をするためには、専門学校の履修科目の中に「翻訳通訳」またはそれに近い科目を履修している必要があります。

履修科目は、専門学校の成績証明書に記載があるので、専門学校卒の外国人を雇用する場合には、「成績証明書」を必ず取得し、履修科目に行ってもらう予定の仕事に関連性がある科目があるか確認する必要があります。

企業側の要件(仕事内容について)

技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得するには、企業側の要件もあります。

企業側の要件

- 職務内容(実際に外国人が行う仕事内容)

- 給与額(実際に支払う金額)

- 会社の安定性(債務超過の場合は注意)

外国人ができる仕事内容

技術・人文知識・国際業務で認められている職務内容の例を「技術」「人文知識」「国際業務」のそれぞれ分けてご紹介していきます。

「技術」の具体的な仕事内容

「エンジニア」と一言で言っても幅広いですが、設計・開発・設定などを行うエンジニア業務のことを指し、一部ですが下記のような業務が該当します。

- ITエンジニア

- プログラマー

- インフラエンジニア

- ネットワークエンジニア

- サーバーエンジニア

「人文知識」の具体的な仕事内容

大学等で文科系(人文科学・社会科学)の学部で学んだ学術的な要素が必要な業務内容を指します。例として、次のようなケースが考えられます。

- 社会学部を卒業し、貿易担当者として就職

- 金融学部を卒業し、為替ディーラーとして就職

- 経済学部を卒業し、営業担当者として就職

- 建築学部を卒業し、設計担当者として就職

- 経営学部を卒業し、企画担当者として就職

「国際業務」の具体的な仕事内容

「言語」「アイデア」など外国人としての強みを活かす仕事内容のことを指します。

- ネイティブスピーカーとしての外国語能力を必要とする

- 翻訳・通訳

- 語学教師(民間の語学学校の教師に限る)

- 外国人特有の思考、感受性を必要とする

- 広報・宣伝

- 海外取引業務

- デザイナー

- 商品開発

認められてない仕事内容

仕事内容は、「専門的知識」を活用できる仕事である必要があります。

そして、技術・人文知識・国際業務では現場労働(単純労働)の仕事は認められていません。

※現場労働の場合には、仮に大学を卒業していても認められていません。

認められていない内容

- 単純作業(反復的に行なう仕事)

ex.工場のライン作業etc - 専門的知識を必要としない作業

ex.レジ打ち、接客、調理補助、ベッドメイキングetc - 現場で行う作業

ex.マッサージ、警備員、配送業務etc

現場労働の就労ビザは「特定技能」という就労ビザが2019年に新設され、「限定14業種」のみ可能となりました。

単純労働(現場労働)の就労ビザを知りたい方はこちらから確認できます。

企業側の要件(給与額について)

外国人の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得する場合には、外国人の給与が「日本人を雇用した場合と同等額の給与水準」であることが必要になります。

この意味としては、外国人ということを理由として給与額をさげてはいけないということになります。

給与に差をつけてはいけない具体例

- 日本語ができないので、日本人よりも給与を下げる

- 外国人採用は初めてなので、様子見で日本人よりも給与を下げる

外国人の場合も、日本の労働基準法は適用になりますので、各地域の最低賃金は守る必要があります。

給与で審査に引っかかる例としては、ネット求人サイト等で募集をかけている場合です。

現在募集していなくても、過去に募集したことがある場合、ネットには過去の求人が残っている場合が多いです。

その求人内容が外国人と同ポジションの求人の場合で、外国人の給与がネット求人サイトより安い場合には、その理由を説明する必要があります。

企業側の要件(会社の安定性と継続性)

外国人の雇う場合には、外国人に対して給与の未払いなどが起きないように、会社がしっかり給与を支払えるだけの体力があるかを審査します。

審査で引っかかる可能性があるケースですと、「債務超過」(負債が資産を上回っている状態)になっている場合です。

「債務超過=不許可」ではないですが、経営判断として債務超過にしている場合もあると思いますので、その場合は、理由書を作成して説明するようにしてください。

場合によっては、事業計画書を作成して提出することもあります。

外国人に学歴がない場合の対処法

外国人に上記で記した学歴がない場合には、「実務経験」を確認してください。

実務経験の必要年数

- 「技術・人文知識」に関しては10年以上の実務経験

- 「国際業務」については3年以上の実務経験

実務経験とは、「在職証明書」で証明することになります。

海外で「正社員」または「契約社員」でその業務を行っていたことを、元勤務先から在職証明書を発行してもらいます。

アルバイトやパートなどでの実務経験は対象外となりますのでご注意ください。

また勤務先が倒産してしまっている場合などで在職証明書が取得できない場合は、実務経験として加算することはできません。